2025年7月,南京审计大学金审学院“纳西文化实践队”在学校支持下,走进云南省丽江市,以“寻找纳西族的声音图腾”为主题开展暑期社会实践活动。团队深入丽江腹地,通过对话非遗传承人、研习东巴文化、走进乡村课堂等方式,为守护濒危民族文脉、激活非遗传承薪火贡献青春力量。

一、对话非遗传承人感受文化传承的责任与联结

纳西族童谣是以纳西语为载体,通过口耳相传的民间艺术与口头经典,记录着纳西人的日常生产生活、节庆习俗等,是纳西族历史文化的重要组成部分,也是纳西族民间文学与音乐有机融合的儿童文学样式。

实践小分队与非遗传承人和冬梅老师的合影

实践团队在走访中遇见了省级纳西童谣传承人和冬梅。和冬梅的歌声清澈而有力量,而她分享的一段往事更让团队成员深受触动。学生时代,老师曾布置收集童谣的作业,年少的她并未放在心上。如今,这份“未完成”的作业成了她一生守护与传承的起点。“现在做的这些,其实只是在完成老师当年布置的那份作业。”朴实的话语让团队深刻感受到文化传承的沉甸甸责任与宿命般联结。

二、纳西文化面临传承危机多方探索守护之路

在汉语言文化成为主流沟通媒介的背景下,社会发展带来的生活环境、语言环境及交流方式变化,正侵蚀着纳西传统文化的生存土壤。纳西族童谣的传承危机与母语存续危机紧密相连,互为因果。调研显示,约二十年前,丽江城区及郊区纳西孩童不会讲母语的现象已引发关注,如今这一“母语退潮”危机正加速蔓延至拉市、七河等山区村落。

面对这一情况,丽江地区早在2000年左右便开始探索,部分学校尝试开设纳西母语课。但挑战依然存在,和冬梅在教学中深切体会到:“在班里鼓励孩子们说纳西话,已经越来越费劲了。”为应对困境,和冬梅积极联合学校力量,推动“纳西童谣进课堂”项目,编写适合儿童的教材,将古老旋律融入音乐课,组织校园传唱队,利用课间创造纳西语交流环境,在孩子们心中播下文化基因的种子。

一系列成就见证了纳西族童谣的价值认可:2003年和冬梅的教学案例获国家教育部奖项;2017年纳西娃娃合唱团演唱的《嘿美玻》获第六届中国童声合唱节金奖,次年登央视少儿频道获年度大奖;2018年白龙潭小学被评为教育部中华优秀传统文化传承学校;相关课题、教材等屡获省市级奖励;2016年纳西族童谣列入云南省非物质文化遗产名录。

2021年荣列国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

三、学子行动续文脉多元实践传文化

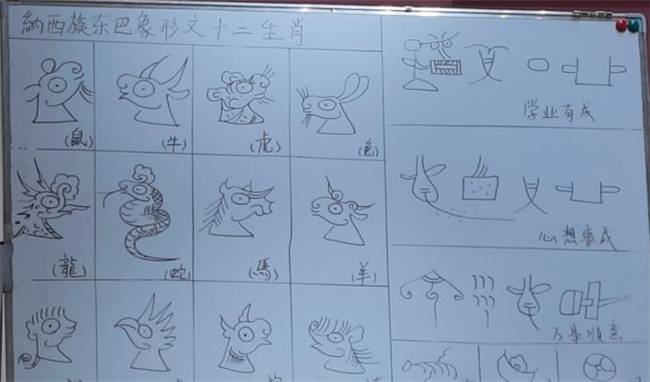

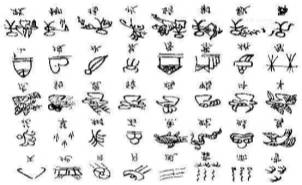

实践团队的行动不止于寻访。他们深入丽江古村落,向纳西东巴学习东巴文字和木牌画,让这些古老符号成为心中亟待传递的火种。

实践小分队与纳西东巴合影

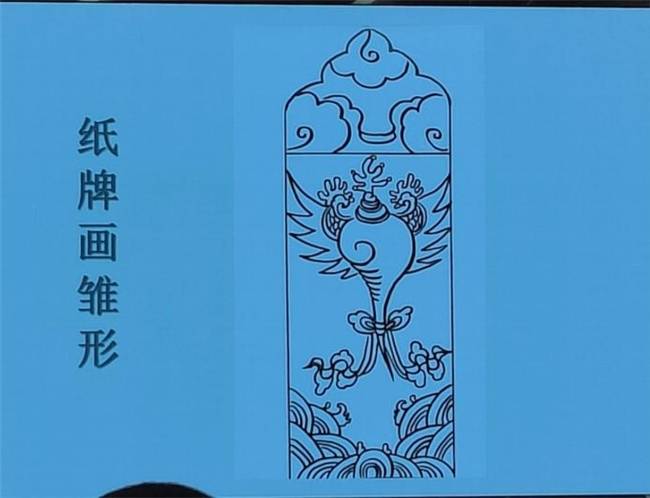

带着这份火种,团队走进乡村支教课堂。实践队长和怡廷将东巴文字化为简易图画教给孩子,孩子们在创作纸牌画、扎染中感受非遗文化,和冬梅教唱的童谣在校园回荡,文化传承的纽带在“学与教”中悄然接续。

图为实践小分队非遗课堂实录和实践队长所教内容展示

团队还走进纳西服装非遗工坊,亲手体验刺绣、缝纫等工艺,聆听背后的纳西故事。

一件有着280年历史的纳西老衣,让他们真切触摸到纳西先民的智慧与审美,实践成员穿上纳西老衣,更深刻感受其中承载的文化奥秘。而团队成员也尝试作为民族写真模特,通过镜头与纳西服装深度对话,在拍摄中,从选料到搭配,每一件服饰的纹样、配色都藏着纳西族的历史记忆--日月星辰的图腾诉说着对自然的敬畏,刺绣的花鸟传递着生活的热忱。用照片定格纳西服装的美,既是对这份文化的记录,也希望让更多人通过影像认识并爱上这些承载着民族灵魂的服饰,让老手艺在光影中焕发新的生命力。

实践小分队与非遗工坊负责人合影

四、实践感悟:传承力量在接力中延续

实践团队队长和怡廷表示,感谢学校提供的实践机会,自小听纳西童谣长大的她,如今才深知纳西文化的珍贵。纳西童谣入选国家级非物质文化遗产,离不开无数人的付出。这个夏天,团队见到和冬梅,触摸到百年老衣,也将文化带给其他孩子,让传承的种子逐渐发芽。

此次实践让学子们领悟到,守护文化根脉,既需要像和冬梅这样的坚守者,也需要年轻一代成为主动的“桥梁”。童谣的韵律、老衣的纹路、东巴文的笔锋,将在共同接力中,继续照亮纳西人未来的路。

本文部分内容参考地方志公众号

文字:纳西童声实践队

图片:纳西童声实践队

排版:纳西童声实践队

责任编辑:纳西童声实践队和怡廷

本文内容转载自:商广网,原标题《暑期社会实践|青春解码非遗纳西文脉》,版权归原作者所有,内容为原作者独立观点,不代表本站立场。所涉内容不构成投资消费建议,仅供读者参考。